記録が変わると、診療の意味が変わる。

埼玉県・北浦和の住宅街にある、むらた歯科クリニック。

子どもから高齢の方まで幅広い世代が訪れ、まるで“家族ぐるみのかかりつけ医”のように親しまれている歯科医院です。

院長の村田先生は、小児の口腔管理と家族単位での予防支援に力を入れ、地域に根ざした予防歯科の実践を続けています。

Q: デカゴンクラウドを導入した背景を教えてください。

私たちの医院では、「治す」ではなく「守る」診療を軸に据えています。

特に力を入れてきたのが、小児のむし歯予防と、それを入口とした家族全体の健康管理です。

ただ、予防を継続していくうえでは「診る」「伝える」「記録する」すべてに一貫性が求められます。

紙のカルテやスタッフの記憶だけでは限界があり、情報の引き継ぎや説明内容にもブレが出ていました。

デカゴンクラウドは、患者さんの口腔内の状態だけでなく、生活習慣や家庭背景までも記録し共有できる――

それが導入の決め手になりました。

Q: 実際に導入して、どんな変化がありましたか?

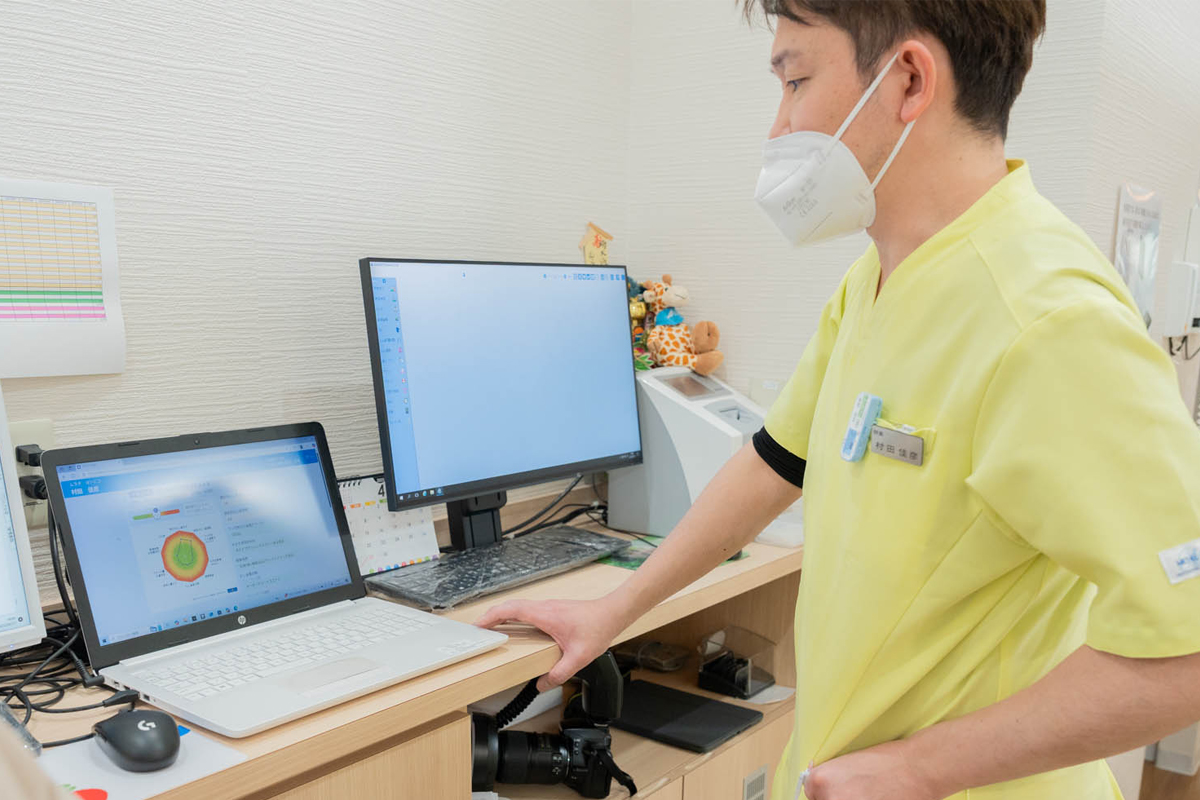

まず、スタッフ間の共通認識が飛躍的に高まりました。

歯の状態だけでなく、患者さんの生活背景、ホームケアの質、食習慣や通院動機までも記録されるようになったことで、

「この患者さんに、今、何を伝えるべきか」が明確になりました。

スタッフの説明の質が変わったことは大きな変化です。

以前は「歯石がありますね」といった一方向の情報提供にとどまっていたところから、

「この位置にバイオフィルムが残っていますね」「最近は夜の仕上げ磨きが難しかったですか?」

「感染のリスクを考えると、生活リズムにこういう改善ができるかもしれませんね」――

そんなふうに、患者さんの生活に踏み込んだ、共感的で双方向的な説明が自然と増えていきました。

Q: ご家族へのアプローチにも変化はありましたか?

ありますね。

たとえばお子さんの定期管理の際、クラウドの記録を保護者の方にお見せしながら説明することで、

「子どものむし歯は生活習慣の映し鏡」であることを、具体的に伝えられるようになりました。

これは、単なる「歯磨き指導」ではありません。

むし歯や歯周病が生活習慣病の一種であり、栄養・睡眠・ストレス管理といった幅広い視点からアプローチする必要がある、

という“全人的な理解”につなげるツールとしてもクラウドは非常に役立っています。

とくに忙しい保護者の方にとっては、「なぜこのケアが必要なのか」が腹落ちするかどうかで、その後の実行力が変わります。

スタッフの言葉だけでは伝えきれなかった“背景”を、クラウドの記録が補ってくれていると感じます。

Q: 院内の教育や診療の質向上にもつながっていますか?

ええ、それは大きいですね。

クラウド上の記録を見ることが、そのまま“医院の診療の考え方”を学ぶことになっています。

新人スタッフにとっては、「何を見るべきか」「何を伝えるべきか」が記録から読み取れるので、

経験が浅くても軸を持って動けるようになります。

また、診療の見落としや説明の重複も減り、チーム医療の質そのものが底上げされていると感じます。

これは、単にデジタル化しただけでは得られない、診療の“共有文化”の醸成とも言えるかもしれません。

Q: 今後の活用についての展望を教えてください。

目指しているのは、「地域全体で子どもたちの健康を守る仕組み」です。

私は学校歯科医として地域の小学校にも関わっていますが、

診療室と教育現場がゆるやかにつながっていくような仕組みが作れたら、

予防歯科の広がりはもっと深く、自然なものになると思います。

クラウドは、その“橋渡し”となる可能性を持っています。

たとえば学校健診の所見と医院の記録がゆるやかに接続されることで、

家庭・教育・医療が一体となった支援ができる――そうした未来を見据えて、今もクラウド活用を広げています。

Q: 最後に、導入を迷っている先生へメッセージをお願いします。

予防を軸に据える医院ほど、クラウドは“未来への投資”になると感じています。

情報を記録することで、診療を深め、スタッフを育て、患者さんの理解を促すことができる。

そして何より、生活背景を共有しながら診療することで、“支援する医療”の姿が見えてくるようになります。

クラウドは、ただのツールではありません。

「患者さんと向き合う姿勢」そのものを形にする、新しい診療の土台だと思います。